今年大三,高三的日子过去已有三年,晚上躺在被窝看的,一幕幕真实可鲜活的触摸到的老师、同学、父母,让人感激涕零。2005届的高三老师说,现在的孩子不如以前的孩子那么好教了。这样的话,是所有上过学的同学都听过的“真理”。05年是那样,16年也是那样,还有许许多多的中国教育都是那样。我发现纪录片和剧情片有一个差异的地方,看完剧情片你会被人物性格吸引、你会回忆紧张的情节,而看完纪录片你会被人物以后命运如何发展所吸引,看完又预示着某种刚开始,甚至还有一种想追寻、伴随人物一直成长下去的冲动,非常强烈。

1.遗憾不够“直接”,被摄者和摄影机还是有诸多互动2.遗憾不够长要是能剪成200分钟甚至300分钟更加能体现高三的煎熬与漫长3.不禁想起自己的高中生涯我非常幸运早早就得到了交大的垂青没有经历过困苦的高三甚至高三是我学生生涯最快乐的一年;不过我完全理解片中人的心情时而拼搏时而担忧时而绝望;在我之后的求学之路中我也经历了高三般的彷徨不知方向没有希望,我终究是放弃了phd终究是没有走进学术的殿堂。终于在某个阶段,我还是不得不发现自己的平凡。临表涕零,不知所言。

我们最早清晰地意识到自己曾身处虚幻中的经历难道不是高三吗,正当我们在听见最后一科考试铃声响起时,任何从前所为之奋斗拼搏的目标徒然消失,那一刻我们是无比贴近人生虚无的本质,正当我们满心期待将迎来再一场激动人心的毕业演说时,迎来的只是同学们纷纷低头收拾行囊仓促回家,从此再没人去细数你哪科哪题不好不对,价值被清零,规则将重置,高考是场提前经历的死亡,因而所有浪漫心酸痛苦愉悦在它面前都无限放大。

美帝有“美国梦”的意识形态,中国有“中国梦”之下的高考制度,也公平也不公平。资源有限,不能人人上985、211,谁成绩好,谁上。高考制度在于选拔人才,不在于确保人人有机会上大学、接受高等教育。认清现实,然后往死里学,拼命、拼命、再拼命,挣扎着从百万人之中脱颖而出吧。届时会发现,高考已是人生最后一次公平竞争了。

1班主任是个好人,但教学理念受制于应试教育,已经是一个机器。2文科生学的就是死记硬背,灌输的是洗脑的知识。理科生,也被洗,所以文理都考政治历史。3整个高考体制一定存在问题,有国情的难处,但不是。4突然想起初三高三省重点学校里有人跳楼。5这条路越来越难走了。6恋爱,我高二那年也遇到。

和我同届,看完有一种天下大同的错觉,稍微改改就是自己的当年人生啊,N个桥段都当场笑cry。只是,这个老师不要太人性化,居然会对早恋学生说“我不能干涉你们的情感选择”,会对半夜翻墙去打网游的学生说“为我读读书好不好?每周六晚给你们放假去网吧”,这必须得给颁感动中国的奖啊…

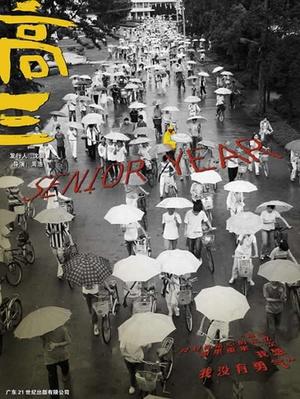

只那段时光,就足以值得五星。高三涵盖了我太多,改变了我太多。导演拍得尤为真实,从步入高三第一天开始,到高考结束最后一天,每个人都像是置身其中的影子,牵引出渐远的记忆。像父亲一样的班主任,太亲切了;我想,在这高考的制度下,他已经在刻板体制和人性宽容的拉扯间做到极致了。

魔幻现实的高三,party的washbrain,教育的扭曲,劣币驱逐良币,唯分数主义驱逐素质教育,我们的所有人都被设定了同一个目标,考个高分,教育的目的是什么,教育的方式不该是启迪引航?怎么成了传销般地打鸡血?不过老师们也无可奈何,能看出老师跟同学们的关系还不错。

高二那年的夏天,即将升入高三,班主任为了增强我们的学习斗志,晚自习的时候,播放了这部片子,当时看的时候热血澎湃,然而几个小时的睡眠之后,又将那刚点燃的激情抛至九霄云外去了。如今,高考已过去7年,再看起这部纪录片时,读书的那些年,好多画面再次浮现于眼前......

在那粗糙而直白的现实影响中,不光是面对着人生选择的高考。还有自我背负压力的描绘,更有个人人生困境的种种展现。由此可见的那些在成年人眼中略带矫情的独白,却都成为了当时少年们的悲哀和幸运。不管怎样,高三这个词,对于许多中国人有着特殊的意义和难以言表的时光。

高三、大同、县委书记,周浩一以贯之的兴趣是这个国家权力的运行和再生产方式如何在影响最底层的个体。所以这个片子里有那么多政治课的内容,花了那么多笔墨表现高中生上党课。高三是多少国人的梦魇,我们每个人都到过《全金属外壳》里的炼狱,并且从此爱上了炸弹。

这是属于每个中国的学生的青春和情感,一种真实而荒诞的现状PS:想起前两天来国考的初中朋友对我说:“你那个时候我就四个字得过且过。”我笑着没有说话,心里却承认他的说的。初中得过且过,高中凑合着过,现在大学也马上要毕业了,这四年对得住自己