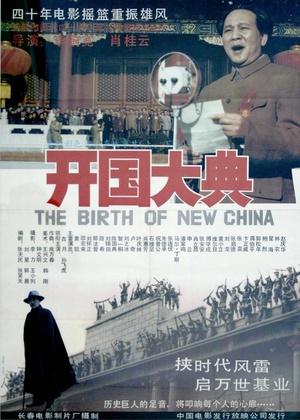

建国40周年献礼片,80后之前的应该都看过,因为那年的风波具有别样的意味。对改开前后社会转型关键时期的前商业时代的中国电影而言,集合体制内资源拍摄的本片所代表的一种完全符合政治教科书的、官方的、正统的历史话语,具备一份独特的纪录意义。不必苛求历史真实性,从艺术性来说略逊于大决战三部曲

我们的年轻一代总是跨地域作横向比较。他们讲中国与西方世界作比较;视美国和欧洲为先进,视香港和台湾为繁荣,变得羡慕不已。我们的年轻人不善于跨时间作纵向比较。要意识到中国前进了多少,就必须意识到过去有多落后,必须意识到那些年我们的道路有多艰难。在我们的五星红旗上,有数百万烈士的鲜血。

胜利属于人民。人民英雄永垂不朽!这种虚实结合,黑白交替的拍摄手法很棒。历史是胜利者书写的,所以所谓加入失败者角度写故事拍电影,其实也还是有局限的,或者说仍觉得人物空而脸谱化。由于表现的是一段时期的历史而非某个战役,所以这片的战争场面有些简略。一些人物塑造不错。配乐很能带动气氛情感

电影主要讲了建国前夕的一系列事,渡江、召开民主会议、解放南京、解放上海等,许是因为事件比较庞杂,叙事有点零碎。不过对于主席与毛岸英之间的相处,蒋介石与下属、家人的相处的一些细节刻画的很有意思。旁白君不仅剧透,还加评论,也是挺有意思。最后建国的场景还用到了一些真实的片段。挺好看。

一共为不重蹈KMT覆辙,也为避免自己成为第二个KMT,甚至还发动了“文革”。毕竟,电影里1代目的家乡父老来京求官,自以为1代目的“自己人”,声称要替1代目盯着江山的言行,即便1代目身边共同打江山的同志里都有不少人存在类似思想,同1代目那些父老乡亲不过就是五十步和百步的区别。

作为一部献礼片,我觉得最值得称道的一点是基本上有条不紊的展现了那个年代的风起云涌。人物塑造也相当立体到位。作为胜利一方的我党方面,自然意气风发;但更难刻画的是国民党方面,委员长在穷途末路之时,心境之悲哀,刻画起来多有不易。特意选中这部,纪念共和国66周年国庆。

在创作与纪实中平衡,剧本应该是非常非常精心地打磨过,很多的段落和对话都让我印象深刻,比如李襄南打牌和毛家人上中南海,再比如开头三分钟一个士兵向着太阳站起来和结尾的蒙太奇。再看建军大爷就会觉得如今献礼片集中力量拍电影的优势已经彻底不见了。

这明明是毛主席自传嘛,虽然有尺度的问题在,但是不可避免的是拍成了主席的个人自传风格,都向人物性格靠拢去了,反而开国大典这个活动显得只是个主角的附属活动之一。策略方面体现不足,战斗场景展现不够,影片的节奏也就一直这样温吐了

「三大决战」之后续看「开国大典」,内战到建国真是一副波澜壮阔的史诗画卷,叙事的纬度真实度比「建国大业」强到没边了,更别说演员演绎了。在国情越危难的时期就涌现出越多文人名将,古月版的毛给人观感是一头温和的巨象。

小时候被学校组织看这个片洗过脑。我真的认认真真重看了一遍哦。89年他们上映这个片献礼,真是极大的讽刺。小时候以为这就是历史,现在才知道,这是被浓妆艳抹的小姑娘,而且是被无耻的流氓们浓妆艳抹的。

看片子的时候才发现编剧是同学的姥爷,还记得大一参观他家书房时被那么多的藏书惊到。片子很有宣传性,台词也很煽动。其中蒋介石有句话很经典:“共产党是要我的命,他们是既要我的命,又要我的钞票。”

混乱的剪接,暴露了导演叙事能力的薄弱;重要角色和孩子之间的对话,是中国特色的编剧技巧,好像比较容易感染人、有真实感;重要历史人物之间的交流,刻意地、机械地追求亲切感、百姓化。