1.旁观者叙述故事的视角来讲述海娃的内心活动2.一波三折的情节起伏赶着羊群送信路上被鬼子发现为了防止搜身把信系在羊身上没想到羊和信都被抢走只好跟着鬼子走半夜从屋子里逃走惊心动魄成功拿走信遇到山顶上的日本鬼子灵活应付刚松了一口气信掉了只能回去找此时还是被抓回去最后只能灵机一动把鬼子引向小路趁机逃走。小英雄的内心信念感支撑着他最终成功送信。3.羊群喻示人民

一群从日本福利院逃出来的弱智猥琐大叔们组成了一支二逼军队,侵略我伟大中华民族,虽然这群弱智智商捉急,猥猥琐琐,但为了配合我党持久战的伟大构想愣是苦苦死撑了八年,这是一种什么精神,这是一种国际主义精神病啊,没有他们的反衬何来我党的光荣伟大以及那么多抗日神剧可看

和黑泽明的《七武士》都是1954年出品。两者画面、配乐有很多相似之处。另外,中国农民和日本农民有同样的聪明和贫苦。侵华日军和战国时代的日本山贼一副嘴脸。八路和日本武士的角色定位很类似。日军的行军、口令刻画得非常到位。总体上是一部成功的抗战电影。

我小时候看到少儿频道放这种儿童主旋律,颇为不屑,看都不看就换台。长大后发现是石挥拍的……我错了,打脸了,毕竟现在对石挥的敬佩有如滔滔江水连绵不绝。虽然已有友情加分,虽然片中日军的智商吊打一众抗日神剧,但本片终究及不上满分的水准。

别看海娃一副不知咋整吓得心焦火燎的样子,有羊群为伴,见到鬼子不慌乱,没有撒腿就跑,关键时刻敢于舍弃羊群,以大局为重,虽然撒谎技术有待提高,起码闷着头上了石公山,在狭窄硌脚的山路上甩掉鬼子,完成交付任务,让鬼子的炮楼化为了乌有。

影片以海娃送鸡毛信作为全片的主要线索,结构单纯,情节曲折,一个悬念接着一个悬念。正是在曲折跌宕的惊险情境中,影片以生动细致的描写成功地塑造了一个坚贞顽强、机智勇敢的抗日小英雄海娃的艺术形象。影片从内容到形式都很注重儿童情趣。

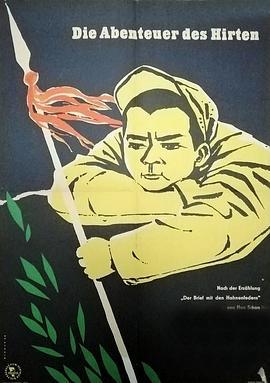

抗日战争时期,华北根据地龙门村有赵姓父子两人,父亲(舒适)是民兵队中队长,12岁的儿子海娃(蔡元元)则是儿童团团长。某天,赵父让海娃给八路军送一封有关攻打日军炮楼的鸡毛信,海娃装扮成放羊娃赶着一群羊携信上路

破棉袄和满脸烟尘,那个时代的演员的气质属于旧时代,他们演绎的革命题材影片才真正让人信服,现在的所谓小鲜肉满脸光鲜亮丽、营养过剩的样子出现在类似的电影里只会让人觉得跳戏

不知道为什么,,偏偏去寻了碟来收藏。镜头里,那群山坡上轻松跃行的羊,那个站岗放哨的大孩子和消息树,旧棉袄,羊尾巴,不停挥舞的衣服,一直一直都记得。还有海娃那张朴素的脸

用现在的眼光去看拍摄的有点儿舞台化话剧感但是这是时代的印记片子比我父母的年纪还大第一次看也是跟爸妈一起看的近期又回味了一遍觉得还不错不要拒绝历史和经典

记得是小时候在生产大队的大院里看到,当时周边几个村子的人都来看,大晚上的很有意思,基本没有认真看,总是和小伙伴到处乱跑,挺怀念那个岁月

经典。海娃狗娃消息树龙门村猫眼司令。故事好细节设计好。放羊,藏信,吃羊,羊肠小道,可谓密不透风。小学生看起来挺紧张。