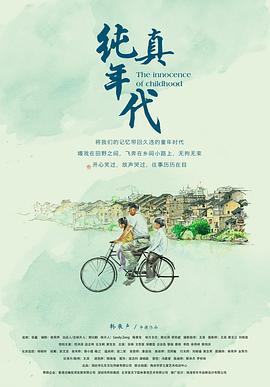

电影《纯真年代》讲述的是八零后的童年故事,上世纪九十年代初,正是改革开放浪潮汹涌的时期。也是八零后的童年时期。各种新事物竞相出现。山城梅州的一个小镇上,歌舞厅、游戏机室、台球室、发廊也悄然兴起。许多初中毕业的学生选择了进城务工,一些辍学者则成了整日在小镇上晃荡的小混混。天真懵懂的小学生,遭受新事物的冲击相对较少,还在过着无忧无虑的童年生活。影片如散文化的小说,把九十年代的小镇风情、乡村风情展现得淋漓尽致。在那个没有电脑、没有网络、没有智能手机的时代,是让我们无限怀念的纯真年代!

并不是来一场插秧割稻,风车扬谷的搬演,借一套五年制小学语文课本或武侠小说就是真实。如果创作者以为这就是真实,恰好暴露了审美与判断的巨大谬误。广播体操眼保健操拨弄天线明星海报,他做得越多,所谓的“真实”,就变得愈发虚假。小学音乐课会教学生唱《新鸳鸯蝴蝶梦》?退一步,就当那场戏是为了接下一场。后面挂 BEYOND 之类的就完全是无法自拔了。最不能容忍的,大概就是完全不说客家话了。或是无法 P 掉的,田间地头的新建筑。

6/10。好像一篇温情的散文。82年用的跟我小学一模一样版本的语文书这个不知道是不是进度不同。其余的,太真实了,没有什么矫情做作。真是把我的童年演了一遍,感慨于那个年代南北方差异真是很小。真实到让我觉得这就是我和我哥的小学。没有任何奇怪的配乐和drama的人物,不合时宜的对白,淡淡的,平和美好如梅州风光。每一个细节都联想起童年时代,越过重重山水叠在一起。好温暖。

其实很想去看这部电影,可惜我们这没有排片,看到短评有朋友说小学音乐课不会教新鸳鸯蝴蝶梦,这个我不认同,作为80后,我记得我小学时候音乐课属于玩闹性质,老师也没有正规地教我们认谱,反而是比如喜欢教比较火的流行歌曲,电视剧的片头曲片尾曲等等,《新鸳鸯蝴蝶梦》我们也学过,因为那个时候《包青天》非常火,印象深刻的还有一首《萍聚》。

地方民族文化电影,充满着怀旧与情怀。故事被完全的弱化,电影沦为了各种时代符号的拼凑和挪用,就像一个八九十年代的“文化博物馆”。除了怀旧本身,就再也没有更多的情感表达。但并不能因此否认影片的艺术价值,成熟的视听表达,客家文化与八十年代符号的碰撞。相信八九十年代的客家人看了影片都会有所共鸣,这就是怀旧本身的意义。

客家话这种最有代表性的风俗特色在影片中很少出现。有点纪实风,但是没有什么剧情,有点像用一些零碎的回忆而堆积的一部回忆录,而且有些镜头转换的太过突然。不过,里面的一些风俗以及时代特征还是可以较为清晰的体现的。和父亲一起观看的时候,有些部分还是可以唤起父亲的回忆的。画面挺美,内容空洞,如果主题再深刻些会更好。

其实应该是了两星 多一星给情怀 最主要是没有电影感 有点电视电影的味道故事有点散 就是几个小朋友一起上学玩耍的故事 色调不是很喜欢 没有80 90年代的感觉 避免小朋友的表演 应该学学《朋友》小孩子的部分几分钟足矣 这个可以做反例来看 不能为了情怀而情怀 小孩子的台词尽量少 《八月》就很聪明的避开的这点

中国版《请回答1993》,道具,置景真的是很用心了,平铺直叙地拍出了1992-1993的中国南方农村的景象。但是还是缺少对一些问题的探讨,比如说祖孙三代的亲子关系、下海潮对南方农村的社会冲击和影响、师生关系,香港文化对内地影响(虽有涉及,但是确浮于表面)等等

很写实的风格,故事平淡无奇,但真实生动。不是什么惊世骇俗的大作,但记录了那个时代孩子们的日常生活。往坏处说是流水账,往好处说是散文诗。仁者见仁、智者见智。估计40岁以下的人会给三星,50岁以上的人会给四星。我是60后的,所以给了四星。

这次看电影没有看豆瓣评分,只看了封面和这个名字感觉是自己喜欢的,结果还是失望了,评分还是蛮低的,也没关系啦,我喜欢这样的风格,不过自我感觉这电影虽然是在回忆过去的童年,真正的再现了那儿时的时光,但是剧情没有连贯性,不怎么好看

八、九十年代成了一把双刃剑,有人在里面找到了情怀、感动。有人在里面找到了破绽、穿帮。时间不同,地域不同,甚至城市和农村不同,细节的追究有合理的,也有以偏概全的。影片而言,那些年代符号能不能服务于内容,还是只为贴个标签更重要。

镜头取景构图很美,把梅州拍得很美,色调也调得很好,有时光染过的痕迹,看出乡愁来了。只是剧情还是平淡了些,但会进影院看这部电影的,都抱着来看故乡风景听乡音解乡愁的,所以剧情又显得不那么重要了。

很适合农村长大的客家人看,能和一家人一起看就更好了!情节确实有些瑕疵,结束得突然,国语也太硬……但这有什么关系,在影院已给我感动的泪水,身边观众的笑声; 支持家乡导演——加油!