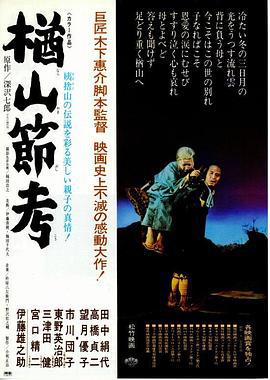

主演:田中绢代 / 高桥贞二

导演:木下惠介

语言:日语

地区: 日本

编剧:木下惠介 / 深泽七郎

类型:剧情

上映时间:1958-06-01(日本)

别名:Ballad of Narayama

用户标签:日本,木下惠介,日本电影,人性,1958,田中绢代,经典,1950s

片长:98分钟

imdb编号:tt0051980

古时的日本信州山村曾有一种风俗,因粮食短缺,这里七十岁仍健在的老人就要由子女背到楢山遗弃。

六十九岁的阿玲婆(田中绢代 饰)耳不聋,眼不花,但她自知大限将至,不好再成为子女的拖累。她操持为儿子辰平(高桥贞二 饰)续了一房媳妇,为了不让儿子因心软被村民嘲笑,阿玲婆更用石头敲掉了健康的牙齿。儿媳阿玉(望月优子 饰)贤惠能干,令老人十分满意。孙子袈裟吉(市川团子 饰)娶了雨屋家的女儿阿松(小笠原庆子 饰),不懂事的两人一心希望阿玲婆快点儿上山。

该离开的总要离开,阿玲婆最终帮助辰平做出决定,背着母亲向楢山走去……

以为自己买了今村昌平的,看了简介还有点期待性场面的戏,看着看着觉得年代和质感不太对劲...真的有点对不起木下...早期日本电影的慢是真的慢,尤其是去楢山之前那段喝水戏,我旁边的妹子都睡着了...不过无论是情节、舞台剧式的手法还是民族配乐都有十足的亮点,那种舞台转场现在真是快绝迹了,很新奇。#资料馆12.4

依然震撼,与今村版不同,木下版更像是一个戏剧舞台,更有日本风味,但是却因如此人物的形象有些乖张,不饱满。色彩和光线的运用真是一流啊,长老那一节是特别喜欢的,长时间的定机位,体现出日本文化中独特(甚至可以说偏激)的仪式感。火车的结尾意味深长。但相比之下,今村的翻拍给人留下更多的东西。

布景摄影打光转场三味线无不惊艳的木下版[楢山节考]尽管富有电影性,但简单粗暴的主题处理让整部作品更适合真正歌舞伎的舞台,而不是现代的电影媒介。在极严酷的环境下去找寻人性的情感虽说完全值得,然而把人性的大旗举得高高还是太老一辈了。我宁愿看到"人"的解体,让观众自己去拼出新的人性来。

哇!我居然看錯了版本~不過意外的喜歡這種舞台佈景的感覺,鏡頭也有點給人一镜到底的錯覺。可能是太困了,最後高潮居然開始意識模糊,不過看到電影裏的悲傷才懂得悲觀有時候才體現著人類世界的荒誕與淒涼。究竟哪種死亡才夠我們不再痛苦訣別,哪種方式生存才不負生命。讓人全程處於抑鬱的狀態也是厲害

有如舞台剧般强烈的戏剧冲突,布景流光溢彩,独白如泣如诉。黑泽明说“好剧本应有序、疾、破”,而本片从伊始便疾步向前、步步紧逼,少了一些昌平版的野性,多了几分邪魅的魔力,黑鸦占据黑夜,白雪深埋白骨——是人间炼狱,是世俗的牢笼。木下在这个虚构故事的结尾却以楢山的写实镜头结束,意味深长。

独具一格的艺术风格,布景、转场和别有日本风情的旁白都带着刻印着一个时代和一个文化的深刻笔触。电影的颜色有如油画一般浓重而鲜艳,三味线的配乐也十分应和着全剧荒谬而又悲凉的氛围。影片终章楢山上面令人触目惊心的一幕久久无法让人忘怀,故事性上为艺术演绎稍做了牺牲,但带入后依然后脊发凉。

讲述一个村子把老人遗落深山祭神的传统。主人公老太婆有信仰,渴望祭神,隔壁邻居家爷爷却恐惧死亡。一个是儿子依依不舍,另一个是儿子将其踢落山崖。人性的弱点,在这荒诞传统中显现。印象深刻的是怪诞诡异的歌谣,还有那咿咿呀呀的唱腔把故事娓娓道来,虽然听得我昏昏欲睡。色彩也是诡异的鲜艳。

58版主张剧情与歌舞,谙熟日本文化的会喜欢,值得激赞的是居然是彩色电影,我看过蛮多五六十年代的几乎都是黑白,58版尽管远景幕布感很强,但近景对色彩的运用非常令人夸赞,根据剧情歌词情绪天气的发展而变化,特别是在情绪上的运用,用红色来渲染强烈的悲痛和残酷。形式感还是太强,7.8分

木下惠介版的探索中心是传统血缘关系维系下的道德与爱,棚内拍摄以舞台布局的展开形式和视觉化布景、打光打造出有别于自然场景的人工美学,但素材的发挥欠缺讽刺的力度是电影极大的缺陷,或者更直观地说:木下惠介的《楢山节考》是对原本高于民俗存在的寓言体的民俗化解读。★★★

舞台剧化的舞台效果、场景调度和画外的唱词、弦音将悲剧娓娓道来,几场重头戏和色彩运用的仪式感让人惊艳,怪谈般的故事并不复杂,却将人性的悲哀,贫穷与残忍的交织撕开一角展现在观众面前,最后的上山戏没有过多的语言描写,配上白骨、大雪和乌鸦,却又悲凉得无以复加

从布景到表演,全片处处都透着戏剧舞台般浓郁的设计感;与此同时,在灰白雾、红绿光交替强调的仪式化视觉逼迫下,作为观者却又无时不能感受到演员规范台步都无法遮盖的真切悲凉,就像舔舐掉精致糖衣后,即刻咬到醇厚坚果的那份踏实与欣喜。

想看今村昌平版本的结果看了这个版本极其好相比与今的版本山村野性减少三弦琴的背景乐和日本剧院的背景设置灯光调度都较佳毕竟是58年的电影已经很不错了风俗规矩总是变着外壳存在着但是年迈者对于新的生命的关爱与善意总是源源不断的